Xavier Dijon

M. ANDRÉ : Quelle a été votre formation universitaire et quand avez-vous intégré la Faculté de droit de Namur ?

X. DIJON : J’ai commencé ma première année de candidature en philosophie et lettres en 1962-1963. Je venais d’un collège épiscopal à Huy, le collège Saint-Quirin. À l’époque, je pensais déjà à une vocation sacerdotale et c’est en suivant les cours des jésuites en littérature française et en histoire que j’ai eu le coup de foudre. Après ma première candidature, je suis donc entré immédiatement au noviciat. Je suis ensuite revenu aux facultés en 1967-1968 pour suivre ma deuxième candidature en philosophie et lettres, année préparatoire au doctorat en droit, au moment même où s’ouvrait la candidature en droit. Je ne suis donc pas à proprement parler un produit de la faculté de droit de Namur. Par après, j’ai poursuivi mon doctorat à Liège avant de faire mes quatre années de théologie à Bruxelles. Finalement, je suis revenu à Namur en 1976 pour entamer ma thèse d’agrégation de l’enseignement supérieur. C’est aussi à cette époque que j’ai commencé à être assistant. Mes tâches consistaient d’une part à encadrer les travaux des étudiants en 1ère année, d’autre part, à diriger les séances d’auto-enseignement en seconde. Ces séances étaient organisées en petits groupes et permettaient de confronter les étudiants à des sujets juridiques divers à travers des textes de doctrine ou des décisions de jurisprudence. C’était aussi parfois l’occasion de revoir ou d’approfondir certains points des cours. Parallèlement, comme j’avais fait des études de théologie et que j’avais été ordonné prêtre en 1975, on m’avait attribué le cours de sciences religieuses. Pour être exact, ce cours était en fait donné par plusieurs professeurs, les étudiants choisissant le thème qui les intéressait le plus et le professeur correspondant. À mes côtés, il y avait entre autres Pierre Maon et Jacques Baufay. En ce qui me concerne, j’avais inauguré une formule de week-end de sciences religieuses. Je commençais par donner deux heures de cours pour présenter un panel de sujets que les étudiants auraient à travailler. Ils formaient ensuite des groupes de deux ou trois et, au bout de quelques semaines, je les emmenais tous en week-end, soit à Natoye, soit à Haugimont, pour qu’ils présentent le résultat de leurs recherches. C’était aussi une occasion pour eux d’apprendre à mieux se connaître et de passer du temps ensemble. Ces week-ends rencontraient donc une certaine attente.

M. ANDRÉ : Vous avez ensuite embrayé avec d’autres cours/matières…

X. DIJON : Après ma thèse d’agrégation, je souhaitais prendre en charge le cours de méthodologie mais il était déjà occupé par Étienne Cerexhe. Je suis donc parti enseigner à Ouagadougou, où M. Cerexhe avait fondé une faculté de droit suite à un appel du gouvernement belge. À l’époque, les autorités politiques de la Haute-Volta (le pays ne s’appelait pas encore Burkina Faso) avaient en effet souhaité diversifier leur offre et ne pas placer toute leur université sous l’égide de la France. Comme la Belgique avait grosso-modo le même système juridique que celle-ci, en tous cas le code civil napoléonien, elle s’était vu attribuer la création et la direction de la faculté de droit. Pour moi, ce séjour en Afrique fut une très belle expérience. J’y restai de janvier à juin 1983 et donnai le cours de théorie générale des obligations. Ce fut une bonne révision du cours de Madame David que j’avais eue comme professeur à Liège. Je profitai aussi de l’occasion pour demander à mes étudiants la façon dont étaient passés les contrats dans les villages. Lors d’un congé d’intersemestre, ils retournèrent chez eux et interrogèrent leurs « vieux » à ce sujet. Leurs réponses furent très intéressantes, en particulier sur la référence au monde des ancêtres, la question des preuves, la fin des contrats, etc. Après cette première expérience, je suis retourné à Ouagadougou les trois années consécutives pour donner le cours de droits de l’homme. C’était l’époque où Jean-Baptiste Ouédraogo avait été renversé par Thomas Sankara, qui avait ensuite proclamé la République du Burkina Faso. Comme le nouveau régime était d’obédience marxiste, les Burkinabés avaient estimé qu’il était plus prudent de confier le cours de droit de l’homme à un étranger, qui serait plus neutre vis-à-vis des nouvelles autorités en place.

À mon retour en Belgique, j’ai pu obtenir le cours de méthodologie juridique en 1ère année. J’ai d’ailleurs rapidement rédigé un ouvrage sur le sujet. J’ai aussi été chargé du cours de méthodologie pratique en 2e année dans lequel j’apprenais aux étudiants à mener une recherche en bibliothèque. Pour compléter mon horaire, j’ai également donné un cours d’introduction au droit aux historiens, ainsi qu’un cours de droit de la famille en sciences économiques. Mais le cours que j’ai de loin le plus apprécié est le cours de droit naturel, dont j’ai hérité après le départ du père Jean Raes. Étant donné ma formation jésuite antérieure en philosophie et en théologie, je me suis beaucoup passionné pour cette matière et y ai d’ailleurs consacré un gros ouvrage en deux tomes. Aujourd’hui encore, ce cours continue à m’habiter. Selon moi, c’est presque une question de civilisation de savoir si le droit est un ensemble de décisions prises par le législateur ou s’il existe, en quelque sorte, un arrière-fond invariable. C’est pour cette raison que j’ai beaucoup travaillé sur la question du corps, car selon moi la condition corporelle est une espèce d’en-deçà indépassable qui doit servir de repère dans le travail législatif.

M. ANDRÉ: Au cours de votre carrière d’enseignant, vous avez donc côtoyé les fondateurs de la faculté, Étienne Cerexhe et le Père Maon. Quels souvenirs vous ont-ils laissés ?

X. DIJON : Ils incarnaient en quelque sorte l’aigle bicéphale de la faculté, la troisième tête étant la secrétaire, Mme Spineux. À ce propos, il existait à l’époque une blague d’un jeune juriste qui venait passer un stage à la faculté et qui, au terme de celui-ci, continuait de se demander si le doyen était le Père Maon ou Mme Spineux… (rire)

Étienne Cerexhe avait une grande puissance de travail et était doué d’un sens aigu de la pédagogie. C’était un travailleur efficace qui devait régler les affaires de la faculté en même temps qu’il menait une sérieuse carrière politique. Avec lui, il ne fallait pas trainer. Une assistante en philosophie qui avait le franc-parler lui avait d’ailleurs dit un jour qu’il lui faisait penser à Monsieur Pump, ce milliardaire féru de vitesse imaginé par Hergé dans « Le testament de M. Pump », premier album de la série de bande dessinée « Jo, Zette et Jocko ».

Si Étienne Cerexhe était la tête de la faculté, le Père Maon en était incontestablement le cœur et l’âme. Il était présent jour et nuit puisqu’il logeait dans la faculté. Sa chambre était située dans un bureau du 2e étage qui donnait sur la bibliothèque. Je me souviens que le week-end, il faisait retentir sa musique de Gesualdo ou de Monteverdi. C’était vraiment une personnalité haute en couleurs, toute de sympathie et qui ne se souciait pas de son image. Les anciens étudiants revenaient parfois exprès de Louvain pour assister à ses cours de responsabilités civiles, où ils mettaient en scène ses exemples de façon très théâtrale. Jusqu’à la fin de sa carrière, il a aussi tenu à faire passer tous ses examens oraux. Il a donc vu défiler énormément d’étudiants.

M. ANDRÉ : À côté de Cerexhe et Maon, y-a-t-il d’autres collègues, assistants, secrétaires ou professeurs, qui vont ont particulièrement marqué durant votre carrière?

X. DIJON : Je songe à l’abbé Troisfontaines qui donnait le cours de logique et à l’abbé Philippe Thiry qui l’a remplacé. Je pense aussi à l’inénarrable Robert Dethier en sociologie et en psychologie, à Georges Clerfaÿt en économie ou encore au philosophe Jacques Baufay avec qui je discutais volontiers. J’appréciais également François-Xavier de Dorlodot, avec qui je partageais les séances d’auto-enseignement. C’était le fils de Charles de Dorlodot, que nous avions eu en philosophie et lettres, et qui donnait le cours d’encyclopédie du droit.

M. ANDRÉ : Quels étaient – et sont encore aujourd’hui – les atouts de la faculté de droit de Namur ? Qu’est-ce qui, selon vous, fait sa singularité ?

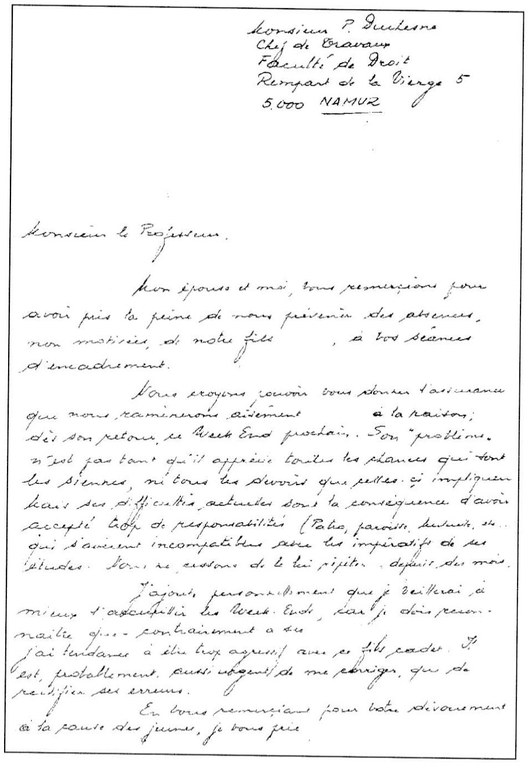

X. DIJON : Certainement le système d’encadrement par petits groupes. Ça a d’ailleurs été beaucoup imité dans d’autres facultés. Il faut néanmoins souligner qu’au départ, cela relevait d’une pédagogie très surveillante. En 1ère année, chaque assistant disposait des fiches de ses étudiants et consignait leur présence aux séances d’encadrement. En cas d’absences répétées, le responsable pédagogique, Monsieur Paulin Duchesne, en avertissait immédiatement les parents de l’étudiant concerné. C’était donc un système contraignant mais qui produisait ses effets.

Comme autre atout, il y a aussi la proximité et la disponibilité du corps enseignant et des assistants. Cela est sans doute favorisé par la petite taille des facultés namuroises.

M. ANDRÉ : Vous avez été le fondateur et le directeur du centre de recherches « Droit et Sécurité d’existence », plus tard renommé centre interdisciplinaire « Droits fondamentaux et Lien social », et aujourd’hui centre « Vulnérabilités et sociétés ». Pouvez-vous nous restituer le contexte de sa fondation ?

X. DIJON : En tant que jésuite, j’avais été très marqué par une congrégation générale de l’ordre en 1975 lors de laquelle on avait insisté sur le fait que les jésuites ne devaient pas se préoccuper uniquement des questions de foi mais aussi des questions de justice. Je me suis dès lors beaucoup interrogé sur le rôle du droit en tant que facteur de justice sociale.

Dans les années 1980, il existait en faculté de droit à Namur un Centre de droit régional. Sous la direction d’Étienne Cerexhe, il s’intéressait au phénomène de la régionalisation en cours dans notre pays et à ses implications au niveau juridique. Cette période coïncidait aussi avec les débuts du Centre de Recherches Informatique et Droit qui traitait des nouvelles technologies et des aspects économiques. Mais il manquait un pôle social dans le paysage de la recherche juridique namuroise.

En 1984, après avoir terminé ma thèse et être rentré de Ouagadougou, j’organisai au sein d’un comité scientifique un colloque intitulé « Les droits des citoyens les plus démunis ». Le succès fut au rendez-vous car nous attendions 250 personnes et il en vint près de 500. Le colloque abordait des thèmes comme l’accès au travail et aux revenus, l’accès à la justice, la protection de la jeunesse, autant de questions qui regardaient le droit à partir du point de vue des personnes marginalisées. J’ai été fort aidé dans ce projet par ATD Quart Monde, du père Joseph Wresinski. Le point de vue des volontaires de ce mouvement était en effet très précieux car ils fréquentaient au plus près les personnes en situation de grande pauvreté.

La même année 1984, le père Jacques Berleur devenait recteur de l’université et, dans son discours inaugural, évoquait « une nouvelle responsabilité des universitaires en temps de crise ». Comme il disposait du financement nécessaire pour soutenir des projets de recherches qui réfléchiraient à la crise, j’en ai alors profité pour lancer le projet d’un centre « Droit et pauvreté ». Avec une petite équipe, nous avons lancé une première recherche sur la manière dont les CPAS appliquaient la loi sur le minimum des moyens d’existence. Petit à petit, nous nous sommes rendu compte que nous ne pouvions pas nous contenter du droit, et l’équipe s’est enrichie d’un sociologue, de philosophes et même d’un économiste. Rapidement, le centre est ainsi devenu interdisciplinaire. Très vite aussi, le centre a été rebaptisé « Droit et sécurité d’existence » car le premier nom était jugé trop péjoratif et stigmatisant pour le public concerné. Plus tard, lorsque Jacques Fierens a rejoint l’équipe, il a ajouté les problématiques des droits fondamentaux et des crimes contre l’humanité. Le centre a dès lors été renommé « Droits fondamentaux et lien social ».

M. ANDRÉ : Si vous pouviez retenir deux moments marquants dans l’histoire de la Faculté, quels seraient-ils ?

X. DIJON : Je pense évidemment aux départs d’Étienne Cerexhe et du père Maon. Au départ d'Étienne Cerexhe, en 1996, il avait fallu ajouter des chaises sur l’estrade du Pedro Arrupe tellement il y avait du monde. À celui du Père Maon, le Ricercar Consort avait donné un concert de musique baroque. Je me souviens d’ailleurs que le chef de chœur avait sérieusement réprimandé un étudiant qui avait gêné la prestation en prenant un peu trop de photos.

M. ANDRÉ : La faculté de droit de Namur, c’est aussi le spectacle de la revue, les soupers, les pots de départ, etc. Avez-vous une anecdote ou un souvenir particulier à nous raconter sur ces épisodes festifs ?

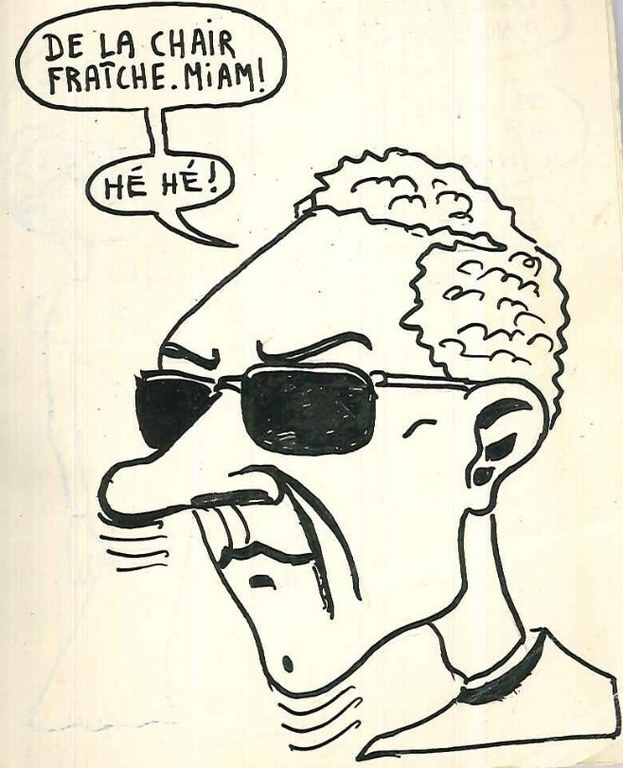

X. DIJON : La revue c’était vraiment un événement pas comme les autres. J’ai toujours admiré les dons d’observation des étudiants. Je me souviens d’une année où j’étais imité, je n’avais pas reconnu ma voix lors du spectacle. Quelques jours plus tard, j’étais en train de prêcher à la chapelle de l’Université et là, subitement, je reconnais la voix de l’étudiant qui m’avait imité dans ma propre voix. Je me rappelle aussi d’une fois où un étudiant avait lu une phrase empruntée à mon ouvrage de méthodologie juridique et je m’étais rendu compte qu’elle était complètement incompréhensible (rire). Et puis les costumes et les maquillages étaient particulièrement réussis. Bien souvent, on pouvait reconnaître les professeurs imités avant même que les acteurs ne commencent à parler.

M. ANDRÉ : Si vous deviez décrire la faculté de droit en un mot, lequel choisiriez-vous ?

X. DIJON : J’aime bien le mot « convivialité » parce que je n’ai jamais eu l’impression de venir à la fac avec un boulet au pied. C’est un lieu de travail, certes, mais où on se facilite les choses. Entre collègues, il y avait toujours beaucoup d’obligeance et d’entraide. Lors des pauses-café, l’ambiance était toujours très agréable et cordiale.

M. ANDRÉ : Et pour finir, un petit mot pour vos anciens collègues ?

X. DIJON : J’ai parfois l’impression que les juristes expliquent le droit comme un jeu de règles qui s’emboitent et qu’ils risqueraient de perdre de vue les enjeux fondamentaux que leur rappellent, par exemple, les cours de droit naturel et de philosophie du droit. Donc mon message à mes collègues serait de leur souhaiter d’être plus que jamais jusnaturalistes (rire).