Christian Panier

M. ANDRÉ : Pourquoi avez-vous choisi de suivre des études de droit ? Et pourquoi à Namur ?

C. PANIER : À vrai dire, j’ai choisi le droit par défaut dans la mesure où c’était la seule discipline académique qui m’attirait vraiment. Et puis, surtout, mon désir initial était de faire des études d’art dramatique, ce que mes parents n’envisageaient pas une seule seconde de leur côté. C’est donc à contrecœur que j’ai été inscrit en droit aux Facultés universitaires Saint-Louis à ma sortie de rhéto en 1969. Durant cette première année universitaire, j’ai enchaîné les petits boulots au théâtre à l’insu de mes parents et, comme je manquais souvent les cours, j’ai complètement échoué à la première session d’examens. Je me souviens d’ailleurs de l’épreuve orale de philosophie, à l’issue de laquelle le chanoine Van Camp m’avait dit : « Écoutez, ne continuez pas, la société a aussi besoin de bons clowns… » (rires). Suite à cet échec, j’ai alors convaincu mes parents de faire le conservatoire. Je n’y suis malheureusement resté qu’un an car, au terme de ma première année, le professeur Claude Étienne, qui dirigeait le Rideau de Bruxelles, a convoqué mes parents pour leur dire que j’obtiendrais sans mal mon Premier prix, mais que je ne devrais pas faire ce métier car je n’y serais pas heureux. Ce fut évidemment un coup dur. Au cours de l’été 1971, mon père m’a alors demandé très solennellement ce que j’envisageais de faire. Je lui ai répondu que j’allais évidemment recommencer des études de droit, ce à quoi il s’est empressé d’ajouter : « Oui, mais uniquement à Namur ». Il voulait ainsi éviter le risque de la grande ville et ses nombreuses distractions. En outre, mon père avait lui-même suivi sa formation chez les Jésuites et il avait d’ailleurs manqué de peu de le devenir à son tour. Il a donc contacté la Faculté de droit de Namur, et Étienne Cerexhe nous a conviés chez lui à Bruxelles pour nous présenter le fonctionnement du système namurois, qui m’a paru d’emblée tout à fait correspondre à mon profil. Il y avait en effet à Namur le caractère rassurant d’une ville moyenne qui n’était pas spécialement réputée pour la « guindaille ». Il y avait aussi un système d’encadrement novateur pour l’époque, ainsi que la réputation des professeurs au niveau pédagogique.

C’est donc plus par résignation que par enchantement que j’ai entrepris des études de droit, et il est probable que je n’y aurais pas pris goût si je n’avais pas eu des professeurs aussi talentueux et passionnants que Albert Danse, Étienne Cerexhe ou le Père Maon.

M. ANDRÉ : Quelle a été la suite de votre parcours universitaire après la Faculté de droit de Namur ?

C. PANIER : Après Namur, j’ai poursuivi mon cursus à la Faculté de droit de Louvain (Leuven), qui n’avait pas encore déménagé à Louvain-la-Neuve. La cohabitation avec les flamands était bonne, malgré une certaine tension latente. Nous savions bien que nous étions en sursis. En 1976, à peine mes études terminées, j’ai eu la chance d’être engagé comme assistant du professeur Cyr Cambier en remplacement de Philippe Maystadt, qui venait d’être élu député. J’encadrais initialement les cours de droit administratif mais j’ai glissé rapidement vers ma matière de prédilection, le droit judiciaire, dans laquelle j’ai fait toute ma carrière d’assistant et de maître de conférences. En 1978, j’ai assisté au déménagement de la faculté à Louvain-la-Neuve. Nous étions les derniers avec la philosophie et la théologie. Ça avait été voulu comme ça par les autorités ; on avait d’abord transféré les moins remuants, les moins idéologiques.

M. ANDRÉ : Selon vous, qu’est-ce qui faisait l’originalité de la Faculté de droit de Namur par rapport à celle de Louvain ?

C. PANIER : Namur se distinguait par sa dimension humaine. Il n’y avait pas encore les grands auditoires que l’on connaît aujourd’hui. Son originalité résidait aussi dans un système d’encadrement de qualité, qui se révélait très efficace au niveau pédagogique mais qui était tout de même relativement contraignant pour l’étudiant.

M. ANDRÉ : Pouvez-vous nous restituer l’ambiance des séances d’encadrement à l’époque où vous étiez étudiant ?

C. PANIER : Les séances avaient lieu par petits groupes ; nous étions vingt au maximum. On était évidemment tenu d’arriver à l’heure. Le thème du jour avait été donné préalablement, et il fallait avoir bouquiné sur le sujet car l’assistant qui dirigeait la séance suscitait régulièrement notre participation. Celui ou celle qui n’intervenait jamais n’avait donc pas l’air très malin, d’autant que la participation était évaluée. En délibérations, de bons encadrements pouvaient ainsi parfois rattraper une mauvaise note. L’ambiance était plutôt bon enfant, il y avait une relative proximité entre les étudiants, les assistants et les professeurs. De manière plus générale, les cours étaient enthousiasmants, même les matières qui m’attiraient a priori moins comme la micro et la macroéconomie.

M. ANDRÉ : Quels professeurs et assistants vous ont le plus marqué ?

C. PANIER : Maon et Cerexhe certainement. Je dirais aussi Jacques Baufay, qui avait une façon admirable de partager ce qu’il y a d’essentiel pour la construction de l’être humain dans la philosophie. Il m’a vraiment donné le goût de cette matière. Je pense également à Jerzy Lukaszewski, un Polonais exilé à l’accent slave très prononcé qui était doué d’une culture générale immense. Il est par la suite devenu ambassadeur de Lech Wałęsa à Paris après l’effondrement du régime communiste. Parmi les assistants, je garde un excellent souvenir de Paulin Duchesne. C’était quelqu’un de très à l’écoute et qui se livrait au-delà de l’enseignement. On se sentait de plain-pied avec lui.

M. ANDRÉ : Avez-vous une anecdote (croustillante) à nous raconter sur votre vie estudiantine ?

C. PANIER : En 1974, alors que j’ai entamé mes licences à Leuven, je reviens à Namur pour voir quelques copains du Cercle. Nous sommes le 1er avril et le quotidien « Vers l’Avenir » ne trouve rien de mieux que de titrer son poisson : « Les Jésuites organisent un grand streaking pour les étudiants à la citadelle ». L’occasion est trop belle pour être ignorée : l’un de nous propose d’en organiser un réellement, non pas à la citadelle car il y aura trop peu de spectateurs, mais dans le parc Louise-Marie juste en face de la faculté. Nous contactons donc les journalistes de « Vers l’Avenir » pour leur dire que les Jésuites ont embrayé et qu’ils doivent envoyer quelqu’un au parc à 14h00. À l’heure convenue, plusieurs journalistes se pointent et, avec quatre autres gars, on se met en caleçon dans le hall de la faculté avant de rejoindre l’entrée du parc en courant. Là, on se dessape alors complètement, puis on commence à courir à poil autour de l’étang (rires). Je vous laisse imaginer la tête de Maon qui nous voyait depuis sa fenêtre! Le lendemain, « Vers l’Avenir » publiait une photo de l’« incident », où on nous voyait uniquement de dos fort heureusement. Avec le recul, je me dis qu’on a eu de la chance que le parquet de Namur ferme les yeux là-dessus, parce qu’il aurait pu nous poursuivre pour outrage public aux bonnes mœurs…

M. ANDRÉ : Comment les étudiants ont-ils vécu le déménagement de la faculté au Rempart de la Vierge en 1973 ?

C. PANIER : Dans une grande harmonie ! Il faut dire que nos anciens locaux étaient vétustes et peu adaptés pour les activités d’une faculté. Ce déménagement a aussi permis de tisser de nombreux liens dans la mesure où le cercle a aidé à transporter des caisses et à remplir les rayons de la nouvelle bibliothèque. Il y avait donc ce côté « grande famille namuroise » ; l’ambiance était vraiment bonne. Comme étudiants, nous étions particulièrement ravis d’avoir à notre disposition un grand foyer ainsi qu’un bureau rien qu’à nous pour l’organisation des activités du cercle. C’est là que nous entreposions notamment les exemplaires de notre journal, le « Canard à poils », avant qu’ils soient distribués aux étudiants.

M. ANDRÉ : Vous étiez président du cercle à cette époque. Qu’est-ce qui vous a incité à le devenir ?

C. PANIER : J’ai toujours eu une certaine appétence pour le leadership, qui n’a pas diminué, tant s’en faut, quand j’ai ambitionné le théâtre. La scène c’est la maîtrise ; on est son propre maître mais il faut aussi dompter les autres. Le scoutisme, que j’ai pratiqué de l’âge de 6 ans jusqu’à mes 23-24 ans, m’a aussi donné le goût de la responsabilité. C’est ce qui m’amènera d’ailleurs plus tard à postuler très jeune pour la place de Président de tribunal.

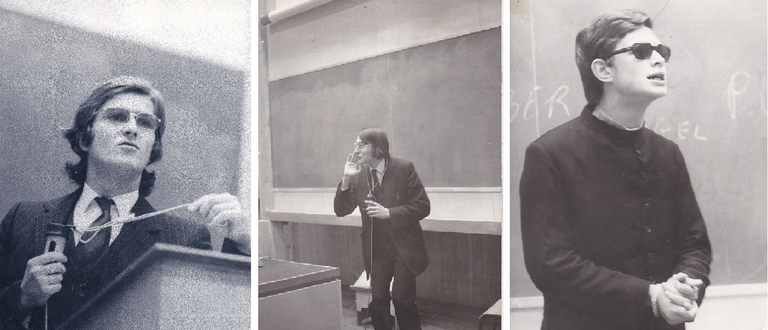

M. ANDRÉ : L’année 1973 est aussi celle de la première Revue. Pouvez-vous nous en restituer le contexte et l’ambiance ?

C. PANIER : C’est Jean-Paul Dumont qui a lancé l’idée d’organiser une Revue à Namur après avoir entendu parler de celles de l’ULB et de Leuven. Évidemment, nous n’avions pas d’emblée à l’époque les moyens de faire un aussi gros spectacle avec décor, costumes, maquillage, etc. Nous avons donc simplement sonorisé l’auditoire Pierre Maon et installé quelques spots que nous avions loués pour l’occasion. Jean-Paul Dumont s’était chargé de recruter les acteurs, dont Christian Paternostre qui imiterait l’abbé Troisfontaines et Tommy Scholtès qui jouerait Maon. À l’époque, il n’y avait pas encore de rôle féminin pour la simple et bonne raison que le corps professoral était intégralement composé d’hommes. De mon côté, j’étais allé trouver Étienne Cerexhe pour lui faire part du projet, vis-à-vis duquel il s’était montré très favorable et enthousiaste. Le spectacle, qui consistait en une succession de sketches, fut un triomphe, à tel point que nous avons décidé d’organiser une deuxième représentation le lendemain.

M. ANDRÉ : L’enseignement namurois a-t-il contribué à votre choix de faire carrière dans la magistrature ?

C. PANIER : En quittant Namur avec ce goût pour le droit judiciaire que m’avait enseigné magistralement Albert Danse, je me suis naturellement orienté vers la sphère judiciaire après mes licences. J’ai en fait commencé ma carrière comme avocat au Barreau de Namur, puis à celui de Huy pour gérer le cabinet de Monsieur Erdekens. C’était un passage obligé à l’époque pour entrer dans la magistrature. Parallèlement, j’avais donc eu la chance d’être recruté comme assistant du professeur Cambier à Leuven. Mais ces deux activités conjuguées exigeaient de fréquents et nombreux déplacements. Au bout de 8 ans et après avoir usé trois voitures jusqu’à la corde, j’en ai eu assez et ai donc décidé d’arrêter le barreau pour entrer dans la magistrature. Plusieurs places s’étaient libérées à Bruxelles et c’était une aubaine à ne pas laisser passer. J’ai donc contacté Étienne Cerexhe qui, avec le soutien de Messieurs Lallemand et Henrion, a su persuader le Ministre Jean Gol de me prendre à Bruxelles, où j’ai d’abord siégé dans une chambre à trois juges puis ai été nommé juge des saisies. Ma période bruxelloise s’est achevée à l’instruction en 1988. J’ai ensuite été rapatrié à Namur comme juge au Tribunal de première instance et en suis devenu Président en 1991. J’avais choisi la magistrature assise car le parquet ne correspondait pas à ma nature, et la première instance car elle ne m’enfermait pas dans une seule discipline, à la différence de mes collègues au travail ou au commerce.

M. ANDRÉ : Vous avez continué à donner cours à Louvain-la-Neuve parallèlement à votre fonction de juge. Comment expliquez-vous cet attachement à l’enseignement ?

C. PANIER : J’ai eu le goût de l’enseignement par atavisme. Mon père, qui était professeur de biochimie, m’avait transmis ce goût de l’apprentissage dès mon plus jeune âge. Le fait d’avoir eu des professeurs aussi vivants que Maon et Cerexhe a également contribué à mon engagement dans cette voie. Et puis je ne souhaitais pas m’enfermer dans une seule filière. J’avais besoin d’une soupape pour prendre du recul sur mon métier de juge. L’enseignement me l’a apportée. Ça a été un véritable bain de jouvence dans ma carrière.

M. ANDRÉ : Quels mots associeriez-vous spontanément à la Faculté de droit de Namur ?

C. PANIER : Je dirais « rigueur de l’enseignement » et « convivialité de la vie quotidienne ».

M. ANDRÉ : Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes étudiants juristes actuels ?

C. PANIER : D’être des artistes du droit plutôt que des techniciens. Le droit n’est pas qu’une discipline intellectuelle. Comme le disait le professeur François Rigaux que j’ai eu la chance de connaître à l’UCL, c’est aussi le langage du pouvoir. Il faut donc être conscient que quand on l’exerce, dans quelque profession juridique que ce soit, on détient une parcelle de pouvoir. Et que cette parcelle de pouvoir ne se réfléchit et ne s’exerce bien qu’en pensant au destinataire du pouvoir.